ПРОБЛЕМЫ ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА

Статья Р.В. Захаржевской

Придаем ли мы значение костюму на сцене как самостоятельному компоненту оформления? Уважаем ли мы художника, создающего эскизы? Уважаем ли мы публику, сидящую в зале и любующуюся зрелищем спектакля?

Все эти вопросы приходят в голову, когда сталкиваешься со спектаклями нестоличных театров. Я сознательно не говорю – периферийных, ибо слово это ассоциируется еще и с понятием «провинция», провинциализм же драматических театров в наши дни, слава богу, становится выражением словарным: ведь актерский, режиссерский да и постановочный состав театров уже давно комплектуется из профессионалов, людей образованных и наученных. Так что же заставляет писать о «театре и моде», – что волнует и удручает в театрах?

https://goskatalog.ru/portal/#/

collections?id=12033365

Одно из старинных названий представления – зрелище – подразумевает любование увиденным, определенное «счастье» созерцания театрального действа. И в наши дни, когда границы возможностей получения такого «счастья» значительно расширились (оно сопровождает нас ежедневно, слетая с экранов телевизоров, сходя с пространных полотен киноэкранов, в цвете и без, объемное и широкоформатное), приходит на ум, что самое Древнее «счастье» это подешевело, что именно в театре оно теряет свой старинный ореол «зрелища». В процессе поступательного развития искусства театра – новаторства режиссуры, трансформации метода художественного оформления – нигде и никогда еще не было доказано, что новая ступень в развитии театра – в отсутствии элемента «зрелищности». Наоборот. По мере роста своих более молодых и гибких собратьев – кино и телевидения – театр обретал, бесспорно, в поисках и муках, новые формы зрелищных приемов, именно тех, которые отстаивали бы и определяли позиции театра как самостоятельного вида искусства, ни в коей мере не угнетенного и не потесненного экранными новоявлениями. По словам очевидцев, – художников, посетивших B 1971 году международную театральную выставку – Пражскую квадриеннале‚– в мировом искусстве театра нарастают поиски «зрелищного» его значения. «Зрелищного» не в консервативном понятии классического театрального оформления, но в поисках новых, действенных приемов, оснащенных совершенной театральной механизацией, в поисках новых материалов и неожиданной их подачи, в поисках новой формы сценической «площадки, ее динамического проявления в развитии действия и т.д. Тем более убедительными были и утверждения о возросшей роли эскиза костюма, о «зрительной» роли актера как самого подвижного элемента театрального зрелища.

Сама по себе роль эскиза костюма и его необходимость уже давно стали прописной истиной. Стеллажи Бахрушинского музея ломятся от первоклассных графических и живописных картонов, но сама проблема, состарившаяся и теоретически уже давно переставшая быть проблемой, подчас игнорируется, оставляя театру лишь два искусства из трех: оформление декорационное – в буквальном, узком смысле, и актерско-режиссерское решение спектакля. Костюму достается второпях, по дешевке, наспех подобранное, комбинированное, одолженное, перекроенное полуискусство, полуподбор.

В те времена, когда театр был единовластным монархом общественных зрелищ, премьера спектакля была не только праздником драматического искусства, но это был и триумф портного (не смейтесь!), триумф художника, сочинившего костюм.

Часто в роли автора выступала сама актриса, ибо ей приходилось иметь свой гардероб, и поэтому, уже даже с чисто корыстной стороны, ей было далеко не безразлично, как она будет выглядеть и будет ли иметь успех ее туалет. И все это вместе (пусть подоплека этическая и материальная не совсем нас устраивает) создавало праздник для зрителя, обогащало его не только духовно, но и давало пищу для эстетических размышлений, расширяло его понятие о прекрасном и было поводом для подражания. А почему бы и нет? Разве значение театра и драматургии может ограничиться только нормой этического воздействия? И не помогает ли эстетическая сторона зрелища ее этическому восприятию?

Прописной истиной уже сейчас звучит возможность воспитания вкуса через театр. Но посмотрите многие периферийные постановки на современную тему. Загляните за кулисы, поинтересуйтесь, как готовятся костюмы к спектаклям и готовятся ли они вообще.

На сцене – «Стакан воды» Э. Скриба с герцогиней Мальборо в туалете из дешевой подкладки пронзительно зеленого цвета, которая валяется, невостребованная, на прилавках магазинов. Что до современных пьес‚ – увы! – там еще хуже. Помимо хорошей ткани, появление которой на сцене – событие почти нереальное, исполнение современных костюмов требует времени и искусства. О каком эстетическом удовлетворении можно говорить, о какой культуре и воспитании вкуса, если со сцены веет скудостью и полным непониманием значения костюма в его высоком образно-эстетическом качестве?

Передо мной лежит раскрытая «История балетного эскиза за пять веков» Бьюмонта. Балет, как самая условная форма театрального представления, обладает особой формой танцевального костюма, который, казалось бы, ничего общего с модой иметь не может, а развивается только в зависимости от хореографии, диктующей форму костюма. Но ведь и хореография тоже претерпевает изменения. Не будем употреблять здесь слово «мода». В искусстве это слово не всегда комплимент. И тем не менее танцоры XVI, XVII и XVIII веков в своих танцевальных костюмах вторят форме гражданской моды этого времени. Тот норматив костюма как одеяния, понимания костюма как средства социальной и психологической выразительности, те компоненты, которые сформировали эстетический эталон внешнего облика, принадлежащего только своему времени, – остаются нормативом мышления как для художника – творца эскиза и автора его воплощения, – так и для зрителя, воспринимающего этот облик со сцены. Искусственная форма, которая придана телу и, сливаясь с ним, дает эталон прекрасного на определенном отрезке времени (будь это длительный отрезок – стиль, или короткий – мода)‚ – эта форма довлеет художнику и становится стержнем, на который уже, как на манекен, одевается костюм, согласно образному решению данного персонажа.

B костюмах к балету «Прекрасная лампа Аладдина» Огюста Гварнери отражена (именно как «стержень») мода Реставрации с высоко поднятой талией. А эскизы костюмов 1827 года к «Астольфу и Джиоконде» обращены «стержневой» своей формой к моде конца 20-х годов XIX века. Мария Тальони в «Сильфидах» выглядит женщиной начала 40-х годов XIX века, а Фанни Эльслер и Диана Буато одеты в костюмы по форме конца 40-х годов. Эскизы к балету «Амур» в Ла Скала сформированы на основе корсета и моды соответственного года и в наши дни выглядят скорее модной картинкой на заданную тему, чем эскизом, несущим определенную образную нагрузку.

И, наконец, эскизы костюмов Бакста, о которых речь будет особо, есть прямое следствие стиля модерн в выражении и линейной слитности костюма с пластичностью движения тела, в освобождении тела от пут корсета, в господстве его формы над линией костюма («Клеопатра», «Послеполуденный отдых Фавна»).

В свою очередь известно, что туалеты премьерш заказывались и изготовлялись светскими портными, которые не делали разницы между театральным и светским костюмом (в характере его изготовления). Эта традиция не разрушалась, наоборот, она крепла, и в Европе она продолжается пo сей день. Каждый большой мастер «от кутюр» обязательно выступает хотя бы один раз в амплуа театрального костюмера.

Насильственная форма как признак века сопутствует всем видам театральных костюмов, вплоть до конца XIX столетия, приобщая любой из них - не важно, современный, исторический или просто фантастический – ко дню их творения, ко времени, в котором ставился спектакль. Такая временнАя двойственность театрального костюма характерна и для наших дней, ибо, волей или неволей, современный художник смотрит на историю и на эталон «современной красоты» с современной точки зрения.

И как бы на первый взгляд быстро они ни менялись, норматив этот зримо и осязаемо присутствует в каждом решенном костюме, в каждом его сценическом воплощении.

Таким образом, исторический костюм всегда был условен уже по своей обязательной приверженности к моде сегодняшнего дня, в то время как костюмировка пьес, действие которых совпадало со временем постановки спектакля (особенно это наглядно в реалистических драмах XIX века), была исполнена согласно цивильной моде данного момента и становилась проявлением высшего мастерства костюма, являя собой и рекламу портного, и эффект артистического свойства, и поддержку и опору декорационного богатства спектакля. Оснащенный мастерством и изобретательностью великих портных, костюм становился эталоном вкуса и предметом для подражания.

Я разрешу себе привести отрывок из книги Анни Латур «Волшебники моды», где она очень поэтично пишет о творческом содружестве Элеоноры Дузе и Жана Ворта, всемирно известного портного: «Платья, которые великая актриса носила на сцене, составляли часть ее игры, ее артистической миссии. Она придала им значение, соответствующее обновлению декораций и постановочных принципов. Ее современники Аппиа, Гордон Крэг и Станиславский, отбросив натуралистические устаревшие декорации, создали совсем новый облик сцены, который выражал теперь самый стиль пьесы, ее лиризм или ее страстность... Дузе совершенно самостоятельно следовала тем же новым законам: ее костюмы и их смена от сцены к сцене должны были выражать эволюцию внутренней драмы во всех ее фазах и должны были с самого начала пьесы выявить ее атмосферу. Какое понимание со стороны ее портного!..»

Из переписки Ворта и Дузе: «Дорогая и великая Лей, я считаю важным сказать вам это и настаиваю на этом: не пренебрегайте никаким способом сделать себя как можно обольстительнее, как можно моложе в «Привидениях». Не забывайте, что публика – это существо всегда молодое... Публика, которая обновляется по мере того, как стареет актриса, безжалостна, и артисты вынуждены сделать уступки этому ужасному судье... Надо, стало быть, считаться с этим основным фактором и пытаться пленить публику первым же выходом на сцену. Великая иностранная певица, дебютировавшая в Париже, сказала моему отцу слова, навсегда оставшиеся в моей памяти:

«Господин Ворт, я прошу вас об одном – сделать меня красивой при выходе на сцену, остальное я беру на себя». Вы знаете по опыту, что если публика захвачена первой сценой, то вы выиграли. Вы можете даже ошибаться, публика побеждена и будет вас приветствовать...»

Телеграмма Дузе – Ворту (по поводу костюмов в «Привидениях». - Р. З.): «...Просьба перечитать текст войти в атмосферу Севера нужно одно платье суровое и прекрасное возьмите время 1860-1880 может быть один из портретов Уистлера поможет...»

Ответ Ворта: «Сегодня же иду смотреть портрет матери Уистлера, пришлю вам рисунок. Я не очень уверен в белом шарфе на белых волосах, боюсь, что это будет тяжелым и давящим, я предпочел бы черный, что увеличило бы суровость облика в целом. В отношении времен буду между 1860-70, так как мода 70-80-х годов чересчур специфична и может вызвать смех подробностями, которые грешат пошлостью, например – турнюр...»

Работая над костюмами для пьесы Д’Аннунцио «Мертвый город», Ворт пишет Дузе: «Я намереваюсь сделать два платья по одной и той же модели, так как считаю, что это психологически соответствует роли. Первый акт – платье в кремовых тонах и золотисто-белых и немного голубого. Лей должна вспомнить, что это ее собственное указание – вызвать ощущение светлого неба (Анна, героиня пьесы, слепа.- Р. З.).

Второй акт – то же платье в темно-зеленом, черном и серебряном тонах. Я твердо верю, что меланхолическое чувство, которое я испытываю от сочетания этих трех цветов, несомненно повлияет на душу зрителей и оттенит сверхтрагическое во втором действии…»

И далее: «...В новом силуэте я искал линию очень прямую, очень тонкую, очень греческую, -я настаиваю по-прежнему, что этот персонаж, совершенно символический и психологический, остается неопределенным в отношении эпохи, в которой происходит трагедия».

В словах Ворта - столь характерное для него стремление сгармонизировать свою работу с интерпретацией актрисы: «С тех пор как вы оказали мне честь, избрав меня сотрудником в ваших ролях, я стремлюсь как можно больше скрыть профессиональную сторону ваших туалетов, все время помня об общей идее исполняемого вами произведения... Я чувствую по вашим депешам, что мы одного мнения и что наше взаимопонимание сохраняется на расстоянии. Разумеется, каждый в своей роли, и моя ограничивается платьем...»

В этой отрывочно вырванной переписке отчетливо слышен пульс творчества двух художников, сорежиссёров по формированию образа. Они неотделимы друг от друга, они одно целое. И если фотография и эскиз констатируют застывшее мгновение и этим нарушают законы понимания театрального искусства, разрешенного в пространстве и времени, то ожившие слова, как ничто другое, воскрешают действие, биение живой творческой мысли. Как жаль, что история сохранила ничтожное количество таких документов.

Поучительно дополнить эту переписку свидетельством просвещенного зрителя:

«…Когда мы присутствуем на гастроли Дузе, вы, глядя на нее, слыша ее голос, забываете решительно обо всем. Для Дузе вся пьеса лишь канва, сагte blanche, на которой она властно творит цепь волшебных образов, которые овладевают вами всецело... Впечатление, получаемое вами от личности артиста, столь велико, что не оставляет в вашей психике места для иных впечатлений».

«Иные впечатления» – это окружающая среда, в том числе и костюм. Но, очевидно, он настолько органично сливается с «телом и душой», что незаметен. Сочинение костюма настолько вплетается ив канву роли, в жизнь действующего лица, что становится самим его существом. Не есть ли это великая похвала художнику?

Вы скажете: а как же праздник для глаз? Значит, костюм стал органической и неотделимой составляющей в восприятии сценического искусства, вошел в идеальную гармонию его компонентов, единство которых и есть театр.

Но если вам, читатель, хочется иного примера, где костюм «затмил» собой действие и, быть может, «переиграл» актера, то я предоставлю слово Бернарду Шоу, писавшему о премьере «Евгения Онегина» в октябре 1892 года в Лондоне: «...Костюмы были на все случаи жизни, однако ощущалась их острая нехватка, и танцующие появлялись на балу у Гремина в третьем акте в тех же костюмах, что и на балу у мадам Лариной во втором. Онегин дрался на дуэли, облаченный в черный сюртук с двумя рядами сверкающих золотых пуговиц, что превращало его в идеальную мишень для стрельбы, и он, без сомнения, был бы убит, если бы не стрелял первый».

Декорация и ее компоненты должны вписываться в спектакль, как человек в толпу. Если один из толпы выделится – он чужак. Так и костюм в спектакле. Если он, и только он, виден, заслоняя собой то, ради чего зритель приходит в театр, это тоже плохо.

Если же видны детали, которые не должны «вмешиваться» в действие (не важно, что это будет: шляпа, стул или, как в данном случае, пуговицы), то это тоже повод к разрушению плавного движения сценического представления, эти детали отвлекают зрителя, «спуская его на землю», уничтожая таинство сопричастия с представлением, открывая ему механизм «обмана» постановочных ухищрений, разрушающих силу искусства.

Для актера костюм – это не только обязательная одежда, это материя, одухотворенная смыслом роли, воплощенная в форме художником, чье мастерство и руки понимают смысл драматургии и ее зерно. Как актер в слове, жесте, движении, тембре голоса творит новое существо сценического образа, так и художник, руководствуясь теми же данными, воплощает образ через свое, специфическое искусство. Содружество Дузе и Ворта‚ дошедшее до нас в переписке, это великолепно подтверждает. K сожалению, в нашей практике мы не располагаем такими документами, но все же я попытаюсь привести некоторые примеры.

Тамара Томасовна Амирова, у которой мне довелось учиться, рассказывает:

Как-то ко мне обратилась Мария Ивановна Бабанова с просьбой помочь привести вечернее бархатное платье в состояние, позволяющее выступать в нем на эстраде с исполнением Шекспира. Как выразилась сама Мария Ивановна, ей нужно было какое-то дополнение, деталь, «зерно» костюма, совпадающее с идеей текста. Я сделала ей воротник из органди, – это продолжает Амирова‚ – и как же мне было приятно, когда спустя некоторое время Мария Ивановна уверяла, что этот воротник ей дороже всех ее костюмов для Джульетты, что именно он дает ей ощущение свободы исполнения роли...

Мы восторгаемся икебана японцев, преклоняемся перед аскетизмом их интерьера, совершенно справедливо воспринимая то и другое как истинное произведение искусства. Единственное украшение помещения – ветка или цветок – становятся самодовлеющими, самостоятельными деталями. Так почему же в костюме, эстрадном или театральном, такую же по значимости и ответственности деталь мы подчас отдаем на откуп непрофессионалу, просто не обращаем на нее внимания, как и вообще не обращаем внимания на блуждающие по нашим эстрадам и театрам костюмы?

Исполняя костюмы к спектаклю А. Арбузова «Таня» (1939), Т. Амирова надела героине во втором акте, где она должна быть нарядной, белую блузку и синюю в белый горох юбку из сатина. Как известно, спектакль этот пользовался колоссальным успехом у публики, и сама Таня органически слилась с личностью Марии Ивановны Бабановой. Из любви к ней, из горячего сочувствия и симпатии к Тане, даже ее внешний облик стал темой для подражания.

Этот костюм вошел в ту истинную, неписаную и не афишированную моду, которая идет от психологических потребностей людей быть лучше, подражать прекрасному, стремиться к идеалу доброго и хорошего. Именно это и есть подлинная мода, в этом и заключается содружество этического и эстетического в искусстве театра. Не обвиняйте меня в гиперболизации происшествия.

Если мы затаскали слова Чехова – «в человеке все должно быть прекрасно...», то это произошло от искреннего желания, пользуясь непререкаемым авторитетом, достойно одеть человека и в жизни и на сцене.

И если мы понимаем, что составление букетов – это искусство, что и в это искусство можно вложить глубокий смысл, вызвать сочетанием цветов, их компоновкой целый ряд переживаний в душе человека, возбудить в его сознании сложный ряд эмоций, так почему же мы до сих пор еще не оценили сложности и ответственности значения костюма на сцене, вне зависимости от того, исторический он или сегодняшний? До каких пор страшное слово «подбор» будет подменять у нас истинно творческое занятие – создание костюма?

Но вернемся к сути темы. Ведь речь идет о воспитании публики, о возвращении театральному костюму его авторитета законодателя вкуса, о его приоритете праздника зрелищного, о его эстетическом значении. Историю завоевания русским балетом всемирной славы можно было бы с полным основанием начать с революционных начинаний русских декораторов, с крушения традиционных перспективно отточенных изображений дворцовых зал, с уничтожения корсетных костюмов, с борьбы за полноправный эстетический смысл оформления толпы и кордебалета, за костюм-образ, костюм - движение, костюм - танец, костюм - смысл, костюм - искусство.

Полноправное содружество балетмейстера, композитора, художника и актера, вызванное и реформами балетмейстерского искусства и новым взглядом на искусство и технику танца, подняло самосознание театрального художника, подвело его вплотную к рампе, к сцене, и роли и актеру. Художник становится полноправным участником и сотворцом действия, сотворцом зрелища.

И не мудрено, что европейская пресса возвела на пьедестал художников, имена которых раньше (я имею в виду значение имени театрального художника вообще) никогда не становились достоянием широкой гласности. «...Дерзновенная новизна Бакста, художника бесценного таланта, идеи которого и богатое воображение в создании деталей, точный смысл цветовых сочетаний вызывают тот исключительный энтузиазм, с которым принимаются его произведения...» – написано в «Gazette du Bon-Ton» в феврале 1913 года. Этот журнал – не обозреватель театра, не большая пресса, а ограниченный в своих тиражах дорогой журнал мод.

Костюмы Бакста к «Клеопатре», «Шехеразаде» и другим балетам произвели ошеломляющее впечатление. Не буду повторять все, что уже в большом количестве написано и известно, но суть в том, что эти произведения были столь насыщены фантазией и выдумкой и в своей исторической трактовке оказались столь своевременными, что «платья», нарисованные Бакстом, исполняются фирмами «Пакэн» и «Жуар». Автор статьи далее пишет, что «нужно всячески приветствовать широту взглядов и смелость такого дома, как «Пакэн», который, не колеблясь, предоставил художнику огромного таланта и необычайности взглядов все богатство своего опыта и точность техники, и что такое тесное сотрудничество делает им честь, а успех, которым встречена эта попытка, вполне законен... И должен радовать всех тех, которым дороги все формы искусства...».

Звенящий цвет, необычность формы, богатство трактовки костюмов русского балета заставляют главу французской школы моделирования начала ХХ века Поля Пуарэ «экстравагантные и оригинальные идеи искать в балетах Дягилева – «Жар-птице» Стравинского и «Шехеразаде» Римского-Корсакова».

Итак, театральные подмостки и искусство моды вошли в тесное соприкосновение, они питали друг друга идеями форм, творили новый облик толпы, предоставляя ей право выбора, мягко именуемое диктатом моды.

Но, так или иначе, зрелищная сторона искусства театра оказалась настолько сильной и подавляющей, что полонила мир бытового костюма, определила и направила вкус и творческие пути художников моды.

И этот пример, пример уже далекий, свидетельствует, что и сегодня его значение не умалено, ибо славой русского балета, славой его декорационных завоеваний оставлен след в мировой культуре, часть которой и составляет искусство костюма.

Когда на сцене Театра имени Евг. Вахтангова очередной Калаф грациозно взмахивает своим оранжево-зеленым плащом, кажется, что в зале звучат слова: «Ну скажите, как играть сказку Гоцци... без апельсинов?» – Ну и задачи, Евгений Богратионович! Китай, пропущенный через Италию!»

Про «апельсины» говорил Е. Б. Вахтангов перед актерами труппы, когда он «силой своей фантазии переносил нас, слушавших его, в Италию, на площадь маленького городка, где под открытым небом разыгрывались сказки Гоцци».

«Китай, пропущенный через Италию» – это резюме Нивинского, художника спектакля «Турандот». А плащ Калафа – это реальный результат обеих фантазий, реализация идей обоих художников. И если сегодня, может быть, что-то и не так сверкает на сцене, плащ Калафа для меня (вполне субъективно, что поделаешь) концентрирует в своем солнечном цвете зрительное выражение вахтанговской идеи...

«Есть сказки – мечты о том, какими будут люди, когда очистятся от скверны, когда одолеют злые силы. Помечтаем же об этом в «Турандот». И когда дело дошло до костюмов, Вахтангов определил, «что костюм должен быть в основе современным, а отдельные атрибуты делают его китайским».

«Я хочу, – говорил Вахтангов, – чтобы через «Турандот» наш новый зритель узнал вас – свою новую труппу, своих новых, молодых актеров, рождение которых свершилось в буре революции... Это будет замечательно! Фраки и бальные платья... Надо попросить Надежду Петровну Ламанову сшить нашим женщинам роскошные бальные платья». И далее Вахтангов резюмирует: «… я, артист, надеваю свой театральный костюм и перевоплощаюсь в своего сценического героя на глазах у зрителя... Это и есть «зерно» нашей Турандот».

Таков артистический и постановочный прием сценического решения этой сказки Гоцци. День рождения молодого театра начинался спектаклем-праздником, где не было границы между зрелищем и театральным действом. Каждый предмет, каждая ткань обыгрывались действием, каждый костюм и его «театральные детали», как цепная реакция, были последовательны в ткани драматургии и режиссерского рисунка спектакля.

Задуманный как зрелищный праздник, как игра, спектакль требовал профессионального мастерства в самой незначительной детали. Недаром цанни – слуги просцениума – учились пластике подвешивания декораций. И, уж конечно, костюму, как «половине» актера, было отдано высокое профессиональное внимание. Не кто-нибудь, а сама Ламанова, первая художница по костюму Республики Советов, была приглашена для исполнения вечерних нарядов.

Значение их не умалялось Вахтанговым – наоборот, они задавали тон праздника в начале спектакля, они закрывали праздник в его конце. На фотографии Турандот – Мансуровой отчетливо виден и почерк Ламановой: ее любовь к прямоугольным формам ткани, их покорность в ее руках - примятые, перевернутые, сжатые, распластанные, они преображают актрису, скрывая и подчеркивая одновременно ее тонкую фигуру, необычной формой и блеском украшений создавая торжественность восприятия и радость любования.

«И вот, для того, чтобы быть свидетелем этого вечно живого, каждый вечер неповторимо возникающего начала, – зритель идет в театр…».

He случайная ткань, не стандартная выкройка, а самостоятельная форма, вылепленная только на данный случай, индивидуальная, как голос актера, как его неповторимая игра, как замысел режиссера, не повторяемый нигде, как индивидуальность драматурга. Материальная оболочка, концентрат образа, времени, идей, сценического решения спектакля, костюм не терпит повторения, не терпит стандарта. Он творится‚ создается по всем классическим законам сценического искусства. Спектакль «Турандот» тому живой пример.

Прошло время, сменились репризы масок, обновился состав труппы, пришла новая мода. Но идея спектакля, идея пьесы жива, она бессмертна. Так почему же празднична только сама Турандот? Почему «рабыни» не соответствуют новым репризам? Где их нарядность? Вахтанговская индивидуальность, «приподнятость» костюма, мажорность зрелища? Гениальная легкость спектакля, поставленного Вахтанговым, наложила обязательства и на театр — на все время, пока на сцене идет «Турандот»: не порывая связи с современностью, сохранить чистоту сказки, чистоту мечты и молодость персонажей в их душевных, а следовательно, и внешних проявлениях.

Хочется рассказать о театре в Калининграде‚ где мне несколько раз пришлось побывать. Я не буду говорить о плохом. Для театров периферии их беды – их раны, и не стоит сыпать на них соль. Но и здесь при желании, энтузиазме всех тех, от кого зависит даже материальная субсидия костюмов, можно свершить чудо. В прошлом сезоне театр ставил спектакль А. Островского «Невольницы». И так повезло ему, что в художники «на все руки» пришла студентка факультета прикладного искусства Текстильного института Галя Курочкина. Робко и старательно она сделала эскизы, но когда дело пришло к исполнению, здесь она проявила достаточно воли и мастерства, понимания игры фактур и значения подлинной формы моды: собрала все свои знания, пользуясь книгами и иллюстрациями, сделала костюмы подлинного Островского, а главное, полные истинного профессионального мастерства. Значит, можно и на периферийной сцене одержать победу в сложном костюмном деле. Приятно было смотреть, как актрисы подтянулись, как красивы стали их движения, какую плавную линию придавали костюмы движениям рук и корпуса, как скользила за ними волна двигающегося трена. Гармония цвета и разнообразие фактур в костюмах действующих лиц спектакля воскрешали времена Островского, и эти костюмы вписались в фон декораций и насладили глаз.

В спектакле Московского театра сатиры «Проснись и пой!» (художник Э. Стенберг) главный упор оформления перенесен на актера и его костюм. Режиссура, усилившая гротесковую форму этой веселой комедии нашла возможным усилить и «звучание» одеяний – актеры одеты преувеличенно хорошо. Нарядность, праздничность исполнения костюмов поддержали легкость, непринужденность и «необыденность» обыденной темы спектакля.. Герои спектакля одеты в современные бытовые костюмы, a это, как правило, – ахиллесова пята большинства наших театральных художников. И хорошее исполнение соперничает в области изыска и вкуса со зрительным залом, не шокирует его отставанием и провинциализмом.

В спектакле «Свадьба Фигаро» художник-постановщик В. Левенталь вступил в содружество с модельером В. Зайцевым. Результатом содружества явились изысканные костюмы-украшения. Они в буквальном смысле слова были частью декорации – сливаясь с ней, «откалываясь» от нее, двигаясь с актером как ожившая часть общей ее структуры. «Серебряная шкатулка» сцены только выигрывает от легкой изысканности серебра мужских одеяний. И если бы их декоративные достоинства соответствовали их техническому исполнению, думаю, спектакль не имел бы в области костюма себе соперников. Костюм на сцене становится символом, вызывающим у зрителя определенные ассоциации. Символика костюма – его «душа», содержание, делает искусство театрального художника безграничным, не ставит исторических преград и исключает возможности повторов. «Шекспир принадлежит человечеству... это значит и то, что он принадлежит каждому человеку. А если человек – художник, то для него обязательно найдется в шекспировской поэзии свое, особенное».

Прочитал по-своему Шекспира и художник И. Сумбаташвили в спектакле Театра имени Евг. Вахтангова «Антоний и Клеопатра». «Университетские умы» Англии Возрождения знали латынь и греческий, им был понятен язык античной трагедии и ее всечеловеческий смысл. Шекспир, Бен Джонсон, Чепмен если и драпировали своих героев в античные тоги и поселяли их в странах, соответствующих историческим фактам, то лишь для того, чтобы выразить в своих произведениях противоречия общества, в котором они жили, запечатлеть «великие духовные потрясения, пережитые людьми, когда стало очевидно, что «золотой век», которого ждали гуманисты, не наступит, и жизнь таит для людей много горя и бед…».

Цикл подобных произведений открывала трагедия «Антоний и Клеопатра» Шекспира, поставленная в сезоне 1606/07 года. Известно, что и поставлена эта трагедия была в сложном двухэтажном павильоне, и костюмирована пышно и торжественно. По всей вероятности так, как воображение лондонцев времен Иакова I рисовало себе римлян и египтян. Костюм античного Рима и его атрибуция четко впитали этическое и политическое бытие своего времени. Античная скульптура, как достоверный источник, ни для кого уже и в те времена не была тайной. В последующей истории развития театрального искусства античный костюм станет до поры до времени определенным стандартом и нормативом оформления трагедийных спектаклей.

B рабстве у античного костюма и в наши дни пребывает большинство художников и постановщиков: слишком определенно выражен в скульптуре образ-костюм, слишком он совершенен и поэтому стал кощунственно недосягаем для интерпретации.

Тем интереснее явилась работа художника Сумбаташвили и исполнителей костюмов в сегодняшней постановке «Антония и Клеопатры». Начиная с исполнения эскизов – объемно выклеенных из ткани, с точно адресованной фактурой и трехмерной разработкой формы, – кончая работой на манекене над живописным обогащением ткани и финальным завершением – на актере, – все носило печать необычности, бесстрашного отхода от норматива представления.

Это было подлинное творчество художников-исполнителей во главе с Зинаидой Александровной Явич.

Мужчины стройны и красивы, даже будучи в «плотном» качестве. Обнаженного тела, вопреки античным канонам, нет. Оно прикрыто как на руках, так и на ногах облегающей тканью. Узкие плотные штаны, как джинсы, только подчеркивают скульптурность тела. От чистой истории – наплечные держатели панциря. Они создают ассоциацию достоверности, хотя в реальной действительности эти одежды ближе всего к обтянутой стройности 1971 года. Плащи...

О них надо сказать особо. Они из кожи, достаточно мягкой, чтобы образовать красивые линии складок, и в меру жесткой, чтобы «по-солдатски» держать их в эластичной неподвижности.

Вахтанговские плащи – это художественное нарушение правил, Называемое творчеством. Они величественно ассоциативны тогам, что придает персонажам монументальность скульптуры, они удобны и невелики, что дает свободу движению. Их кожаная фактура усиливает ассоциацию с эпохой, хоть вы и не слышите звона оружия. Мягкие сапоги, обтягивающие ноги, украшены блеском металла львиных голов, металл на запястьях и груди напоминает, а не восстанавливает далекий облик.

И цвет! Необычайно мягкий, утонченный в своей нюансировке. Группы, располагающиеся на «меди» амфитеатра, живописны в своих полутонах до женственной элегантности. Пожалуй, даже чересчур тонко для трагедии. Слишком много любуешься, а поэтому меньше слышишь. Зрелище вырвалось вперед и торжествует над действием.

Ho... оторвав текст и режиссуру от оформления, немедленно обнаруживаешь и слабости этого многоголового организма. Женщины этого спектакля в буквальном смысле антиподы мужчин, хотя Шекспир создал их равными по силе характеров. Они слабы в своей аморфной розово-голубой обертке. Это не царица со своими наперсницами, а современная актриса, изображающая Клеопатру. И если мастерство исполнителей великолепно поддерживало идеи художника в одеяниях мужчин, то в данном случае оно только усугубило своей верностью эскизу просчет художника. А может быть – и не просчет. Ведь это нам неизвестно. Но, увы, золотая веревка, долженствующая изобразить мантию, осталась веревкой. Она «не сыграла» царственное одеяние.

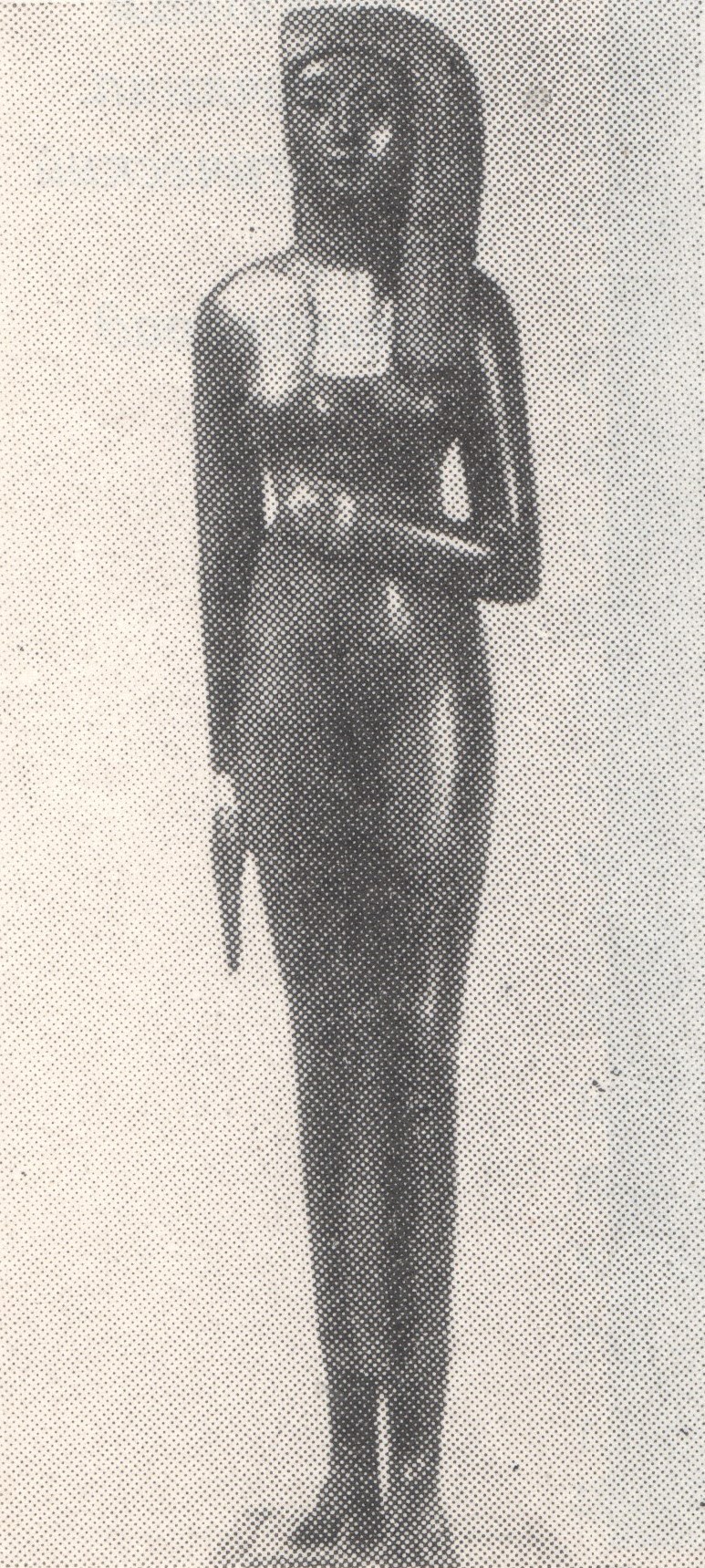

Почему? Думаю, что как и всякое искусство, искусство театрального костюма необычайно сложно и, чтобы стать им (искусством), требует мучительных раздумий и расчетов. Чтобы Василий Лановой стал Цезарем, оставшись нашим современником, у художника нашлись разгаданные тайны творчества, «переиграть» же обаяние актрисы Юлии Борисовой он, очевидно, не смог. Ее точеная фигурка осталась сама по себе, не превратившись в прекрасную царицу. А она действительно прекрасна. Статуэтка жрицы Раннаи из собрания Музея изобразительных искусств тому пример.

Обнаженная в своем целомудренном одеянии – она Египтянка, прекрасная своим истинно человеческим обаянием, она вне времени, она всегда современна. Такова сила сложного искусства – не только скульптуры, но и ее помощника – костюма. В данном случае мода взяла верх, и сценического костюма-образа не получилось. Ткань и форма покорно следовали современной женщине Борисовой, без поправки на театр.

И хотя элементы современной моды неизбежны, как мы уже убедились, в любом историческом костюме – она не догмат. Но и не второстепенный персонаж. Панибратство, как и пренебрежение модой, всегда наказуемо. Каждый художник, волей или неволей, задумывает свои эскизы костюмов в графическом выражении, отражая в них не только специфику своего видения спектакля, но и эстетические нормативы своего времени.

К ним относятся не только мода в костюме, но и его, художника, взгляд на искусство вообще, живопись в частности и театральное искусство непосредственно.

Какого бы плана ни был костюм: современный бытовой, затрапезный или праздничный, исторический или фантастический, он произведение искусства, сложного и ответственного. Произведение двух начал – художника-декоратора и художника-исполнителя. Причем исполнитель должен быть и сотворцом. Такова природа этого единственного вида искусства, где молчаливое общение зрительного зала и активно действующей сцены составляет один неделимый организм, где реакции этого организма едины и находятся в прямой зависимости друг от друга. И как только один из компонентов отстает, опускается ниже уровня общей «ватерлинии» спектакля, – возникает опасность общего движения ко дну не только корабля сцены, но и спаянного с ним зрительного зала.

Собственно говоря, на этом можно было бы кончить. Жизнь костюма как формы эталона эстетического идеала внешности нашего современника – это и жизнь костюма театра. Эти две формы неотделимы одна от другой. Но уж поскольку вторая является еще и зрелищем, то в силу специфических условий театра как искусства, костюм на сцене «приподнят» в своем значении, даже в своей простоте и обыденности он не ординарен, во всех аспектах он – равноправный объект искусства художника. Так воздадим же ему должное! Пусть он будет исполнен руками специалистов, предоставим в их распоряжение достойные материалы, технические средства, тайны технологии. Если говорить о моде с позиций доброжелательства, то сколько прекрасного может она дать в добрых, разумных руках! Если же она встанет на театральные подмостки, обозреваемая всеми, приносящая радость и удовольствие, то содружество морали, этики и эстетики соединится в общих усилиях и даст радость, приносимую искусством театра.

И в какой бы это форме ни преподносилось – исторической или современной, – соединение драматургии и декорационного искусства создаст то гармоническое действие, которое есть зрелище для глаз и высшее наслаждение разума.

- ↵ «Five centueies of Ballet Design». Cyril W. Beaumont, the Studio Limited, London

- ↵ М. Германов, Психология красоты, Пг., 1914, стр. 132

- ↵ Э. Хьюз, Бернард Шоу, «Молодая гвардия», 1968, стр. 41

- ↵ Мила Контини, Мода, Милан

- ↵ Н. Горчаков, Режиссерские уроки Вахтангова, М., «Искусство», 1957, стр. 98, 101

- ↵ Н. Горчаков, Режиссерские уроки Вахтангова, М., «Искусство», 1957, стр. 98, 107, 112, 110, 156

- ↵ Там же, стр. 140

- ↵ Г. Козинцев, Наш современник Вильям Шекспир, Л. –М., «Искусство», 1966, стр. 51

- ↵ А. Аникст, Театр эпохи Шекспира, М., «Искусство», 1965, стр. 34

Использованные источники:

🗎 Журнал «Театр» № 4, 1972 г., Москва, Издательство «Искусство»